様々な革花(レザーフラワー)作りやレザークラフトが進んできたら、きっと、いろんなサイズの作品を作りたくなると思います。

本格的な作品作りのために、ヌメ革の半裁など大きな革を購入して早速作ってみると――「あれ?大きいものを作ったはいいけど、革が柔らかすぎて扱いにくいな」「小さいものを作りたいのに、革がかたくて切りにくい」など、革の扱いにつまづくことが出てくると思います。

この記事では、革の部位ごとの特徴や、作品サイズに合わせた使い分けのコツをまとめました。革の硬さや柔らかさを理解すると、作りたいイメージに合わせて革を選べるようになります。

※この記事は以前、有料公開していた内容です。より多くの方に役立てていただきたく、無料公開に変更しました。

- 革を扱い始めて出てくる悩み|半裁を使いこなす難しさ

- 革の部位ごとの特徴を感覚で知る

- 革の3つの主要部位と特徴

- 革花づくりに適した厚みと部位の選び方

- シワや端革の活用法|革を無駄にしない工夫

- おわりに|革選びで大切なのは名前よりも感覚

- 関連記事

革を扱い始めて出てくる悩み|半裁を使いこなす難しさ

以前【革屋さんから革を購入する方法】について書きましたが、半裁で革を買うと、とても大きな革が届きます。

はじめの頃は、こんなに大きな革をどうやって使い切ろう?と考え込んでしまうほどでした。実際にその革を使ってみると、うまく成形できなかったり、以前はしっかり作れたのに今回は革が柔らかすぎて立体感が出にくい……など、さまざまな壁にぶつかりました。

革の部位ごとの特徴を感覚で知る

革って、一見どの部位もきれいで、どこを使っても同じように感じます。

でも、人の皮膚と同じで、部位によって硬さや伸び方が違います。頬と瞼で柔らかさが違うように、革にもそれぞれの特徴があるのです。

ここからは、私の経験をもとに「どんな部位がどんな作品に向いているのか」を紹介します。

革の3つの主要部位と特徴

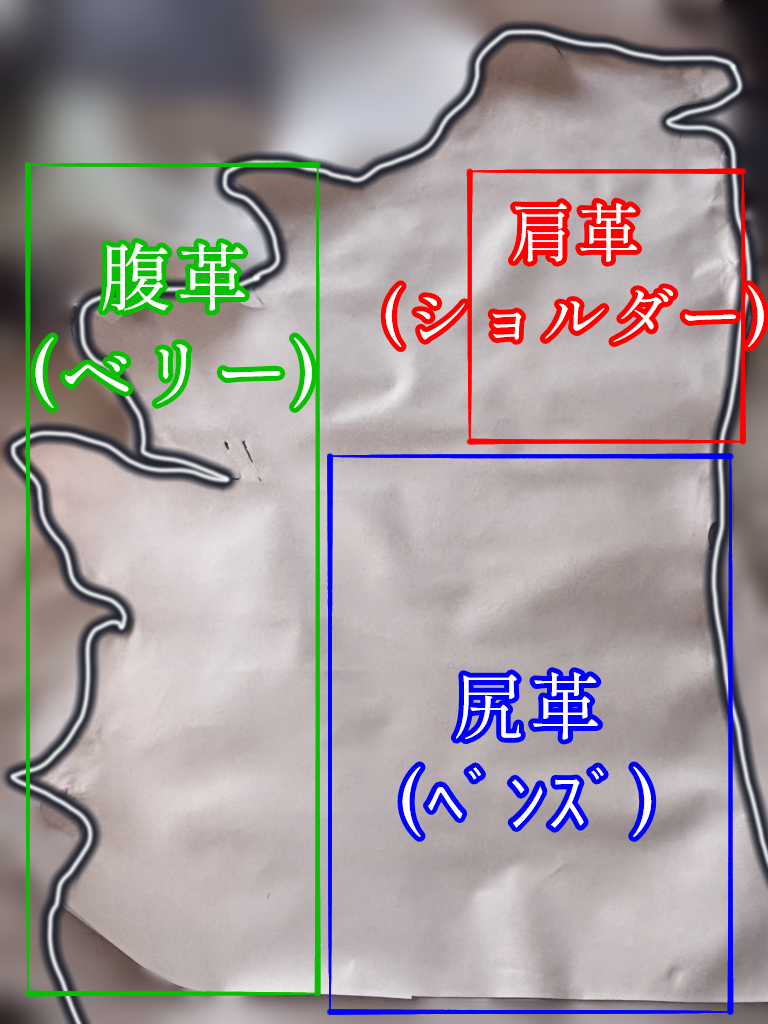

これは、半裁で購入した革で、黒い線で囲った部分が革全体の形です。(見にくくてごめんなさい!)

革は大きく「ショルダー」「ベンズ」「ベリー」の3つの部位に分かれます。

それぞれ硬さや柔らかさ、伸びやすさが違うため、作品のサイズや雰囲気に合わせて選ぶことが大切です。

ショルダー(肩革)

・伸びにくく、硬くて丈夫

・大きな作品やしっかりした形を作りたいときに適している

ベンズ(尻革)

・表面がきれいで、使い勝手が良い万能部位

・中〜大サイズの作品に向く。部分によっては柔らかさもある

ベリー(腹革)

・薄く柔らかく、もっとも伸びやすい部位

・小さなパーツ(ピアス・タックピンなど)に適している

👉 革花づくりでは、大きめならショルダー、小さめならベリー、といった具合にサイズ感に合わせて部位を選ぶのがコツです。

革花づくりの失敗談|硬すぎる革・柔らかすぎる革で学んだこと

革を初めて半裁で購入した時のこと。少しずつ小さなものを作るようになった私は、何も考えずに約1㎝サイズの型紙を革に写し、いざカットしようとした瞬間――驚きました。想像以上に革が硬くて、全然切れない。ハサミが進まなかったのです。

原因はショルダーと呼ばれる部位を使っていたからでした。厚みもあり、しっかりした質感で、大きな作品には向いても、小さなパーツには不向きだったのです。

一方で、5㎝ほどの革花を作ろうとした時には、逆に柔らかすぎる革を使ってしまい、形が崩れて立体感が出ませんでした。

この2つの失敗から学んだのは、作りたい革花の大きさや表現したい雰囲気によって、革を選ぶことが本当に大切だということです。

革花づくりに適した厚みと部位の選び方

革花づくりに適した革の厚みは「1mm未満」と、これまでの記事でもたびたび紹介してきました。このくらいの薄さであれば、ショルダー・ベンズ・ベリーといったどの部位でも比較的カットしやすく、細かい形にも対応できます。

ベリーを使うメリット

繊細さが必要な作品を作りたい時には、柔らかいベリーを使えば小さなパーツをはさみでカットする難易度がグッと下がります。成形もしやすいです。

ベリーを使うときの注意点

逆に、大きな作品を作りたい時にベリーを使ってしまうと、革が柔らかすぎて重さを支えきれずに不安定な成形になり、型崩れの原因にもなります。それでは、せっかくの革花がきれいに咲くことができません。

シワや端革の活用法|革を無駄にしない工夫

私は、可能な限り、革を捨てることはしないようにしています。しかし、さまざまな形を作ろうとすると、どうしても端革が出てきてしまう。

そんなとき、私がどうしているかというと、3パターンに分けて考えています。

1. シワが強い革 → 染料チェックや色見本に

カットしてもシワの癖がとれないほどのときは、染料を混色したときのチェック用として使っています。また、染料の色見本などもこの革で作っています。

2. 波打った革 → 花の軸に活用

漉き加工をすると、波打ったような革になる部位があります。そういうときは、花弁の部分に使うのではなく、花の軸として利用します。

波打っているだけで加工自体は問題なくできます。特に波打つ部位は革の硬さも様々なので、軸の大きさや繊細さに合わせて残っている革を適所で使う感じです。

切る・巻く・すぼめるなど、軸としての成形にも使えるので、活用してみてください。

3. 小さく残った革 → 練習や小パーツに

「作品として使用するには少し小さい」革って、どうしても出てきます。

そんなときは、小さなパーツに使うのがおすすめです。端革なのであれこれ集めるのは大変ですが、革としてまだきれいであれば無駄にしません。

私は、花びらの形に切るときの練習として使うこともありますし、花弁全体を作る前に一部試作として使うこともあります。特に、立体感を出すときのコツをつかむには、こうした端革がとても役立ちます。

成形もモチーフによって変わるので、どんな形になるか試してみないと分からないこともありますよね。サイズが小さいからこそ「こうした方がいいかも」「やっぱり大きくないと支えられないかも」など、新たな発見につながることも多いです。

どうしても使いにくいと感じる革の部位は、無理に使おうとせず、そのままそっと取っておくのもひとつの方法です。

革は、場所によってやわらかさや質感が異なり、それぞれにしか出せない風合いや雰囲気があります。

今は使い道が思いつかなくても、ある日「この表情、あの作品にぴったりかも」と感じる時がきっときます。

ぜひ、端革もうまく活用してみてください。

おわりに|革選びで大切なのは名前よりも感覚

革花を作るとき、革の部位名や難しい用語を覚えるよりも、「この革は柔らかいな」「このあたりはしっかりしてるな」と感じる自分の手の感覚が、いちばん信頼できます。

実際に触って、肌ツヤや質感、少し引っ張ってみてどのくらい伸びるか――そうした感触で選ぶことで、自分だけの基準が少しずつ育っていきます。

無理に完璧を目指さなくても大丈夫。革は一枚の中にいろんな表情があるからこそ、面白いのです。

それぞれの革が咲かせてくれる花を、あなたの感覚で育ててあげてくださいね。

※この記事は以前、有料公開していましたが、より多くの方に役立てていただきたく無料公開に変更しました。

関連記事

・初心者向け|革の種類と選び方の基本

・革の選び方と購入方法|半裁革を注文する手順と注意点(チェックリスト付き)

革花型紙・ハンドブックのご案内

革の特徴を活かして作品を作ってみたい方へ。

基礎から学びたい初心者の方も、応用に挑戦したい中級者の方も。

アクセサリーへの仕立て方や細かなコツまで学べる「革花ハンドブック」と、

オリジナルの「革花型紙」をご用意しています。