こんにちは。革花作家のkaoです。

シリーズでお届けしている「菜の花と革花制作日記」。

本日は、第3回目となります。

今回も、新作「菜の花」の制作の舞台裏を、画像を交えながらご紹介します。

革で花を作るとなると、ついついオタク気質が全開になってしまう私ですが、

その熱い想いを込めてお届けしますので、ぜひ最後までお付き合いください(^▽^)

また、今回が初めての方は、①②から読んでいただくと、作品が完成するまでの流れが分かりやすいので、ぜひご覧ください♪

革の染色と立体成形|菜の花に命を吹き込む技法

革で花を作る工程の中でも、私が一番好きなのが革染めです。

無機質な革に色を加えることで、まるで命が吹き込まれるような感覚になります。

今回は、革を染める前後の変化や、花の命ともいえる立体感をつけることで、革がどのように変化していくのかをお見せしたいと思います。

それでは、スタート!

菜の花色を作る|革染めの道具と技法

革を自分で染められると知ったあの日から、何度も試行錯誤を繰り返しながら研究を重ね、気づけば8年が経ちました。

革染めは、とても奥が深く、絵の具を使った着色よりもはるかに難易度が高いと感じます。

だからこそ、「どうすれば理想の色になるのか?」と探求するほどに面白く、今でもすっかり革染めの魅力にハマっています。

革染めに欠かせない道具|色づくりを支える相棒たち

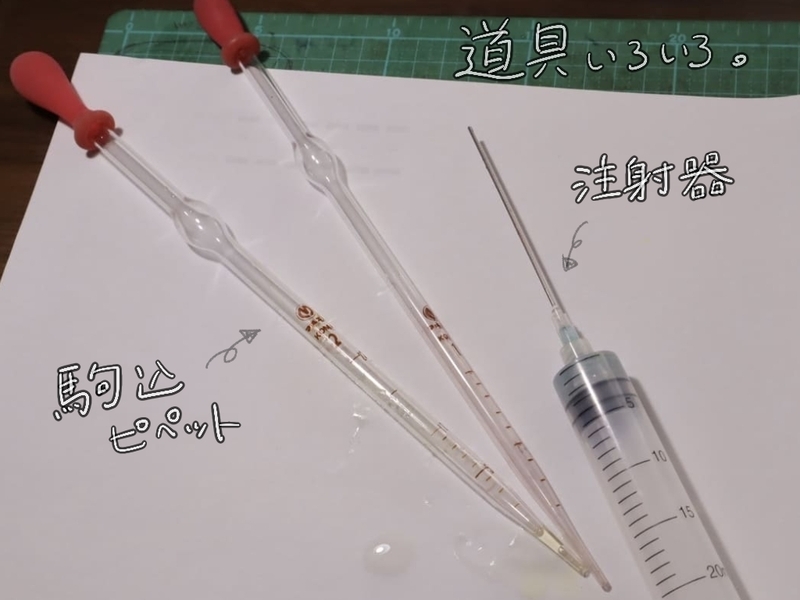

革を染める工程の前に、普段使っている道具の一部をご紹介しますね。

私の作業スペースには、まるで理科室のような道具が並んでいます。

色を作るために欠かせない相棒たち──駒込ピペットや注射器(実際はシリンジ)。

これらは、染料や水の量を正確に測るために必須の道具です。さらに、ビーカーも大活躍!

ガラス製の道具が並ぶと、まるで実験室みたいでワクワクしますよね…( *´艸`)

菜の花を染めるための黄色系染料|色の違いと使い方

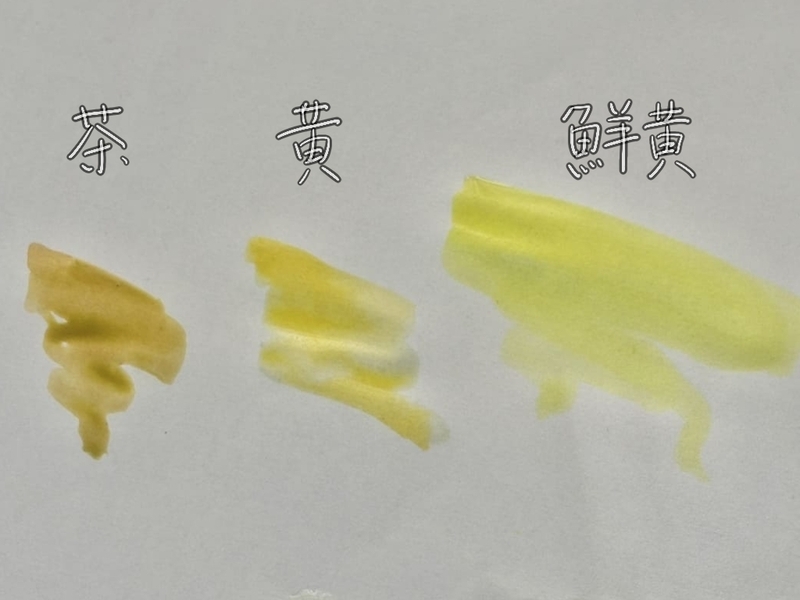

私が使っている染料は、水性で透明感があるのが特長です。今回は、菜の花を染めるために使用する黄色系の染料を3種類ご紹介します。

革に直接染めると実際の色味がわかりにくいため、白い紙に塗って色の違いを比較しました。それぞれの染料は、水を加えて淡い色にしたり、原色のまま使ったりと、無限の使い方ができます。

微妙な色の差を活かして、より自然な菜の花の色を表現するのがポイントです。こうして見比べると、色選びの奥深さが伝わりますね。

革の染色後の変化|濡れた状態と乾燥後の色の違い

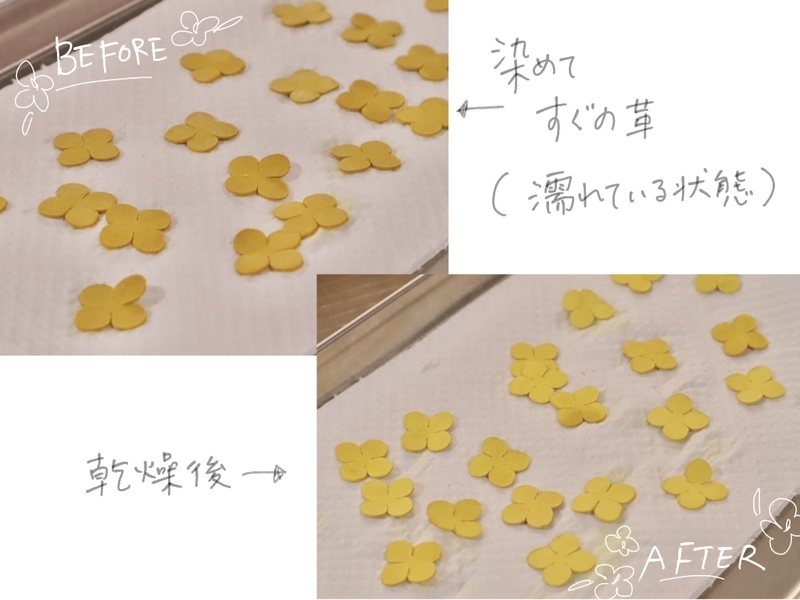

こちらは、革染めをした後の様子です。染色直後の革はまだ濡れていて、最終的な色がどのようになるのか判断しづらい状態ですが、乾燥すると色味がはっきりと現れます。

染色の一番難しいポイントは、濡れているときと乾燥後の色が異なること。染料の濃度や調合によって、最終的な色合いが微妙に変わるため、経験を重ねてもなお試行錯誤が続きます。

長年染料を扱っていると、ある程度の色の変化は予測できるようになりますが、それでも完璧に思い通りの色にするのは難しく、毎回調整が必要です。自然な菜の花の色を表現するためには、繊細な色の違いを見極める力が求められます。

革花というアート|唯一無二の造形美と表現

革花の立体感を引き出す影色の工夫|自然な明暗の表現

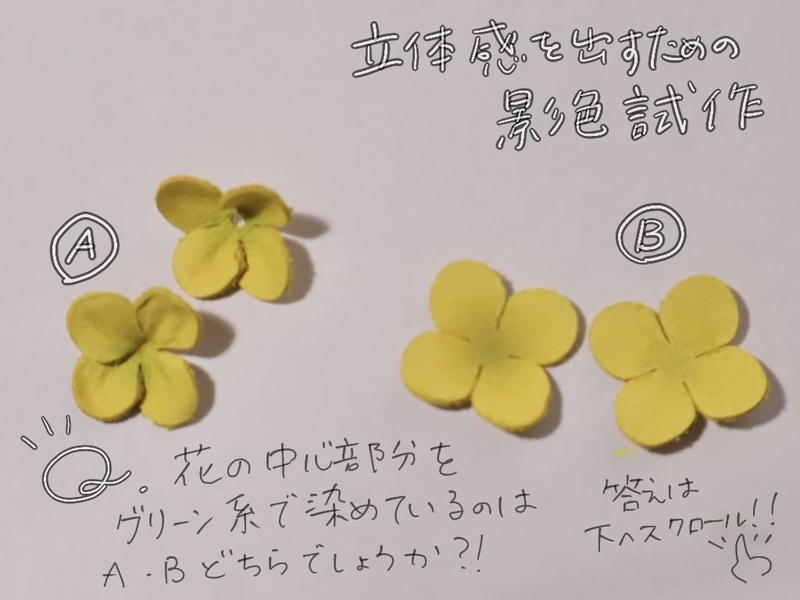

私が作る革花で最も重要なのが影色です。主に、花の中心部分に影色を入れることで、革に立体感が生まれ、自然な明暗が際立ち、より花らしさを引き出せます。

さて、ここでクイズです!

上の画像では、A・Bの両方に影色を入れていますが、グリーン系の染料で染めているのはどちらでしょうか?

答えは「A」です。簡単すぎましたか? では、Bは何色で染めているのでしょうか…。実は、それは秘密の色なんです。グリーン系とは程遠い色で影色をつけています。

革を染める際に一番意識しているのは、「不自然にならないこと」。花の見た目そのままに色を染めてしまうと、鮮やかになりすぎたり、作り物感が出てしまうことがあるからです。影色を決めるときに大切なのは、作りたい花をとにかくよく観察すること。それに尽きます。

革花に立体感をプラス|菜の花の形を作る技法

革花に立体感をプラス|菜の花が咲くまでの成形ステップ

平らな革を染めたら、次は成形です。切った形はみな同じでも、立体感の付け方ひとつで、それぞれ違う表情を持つ花に仕上がるのが、革ならではの面白さ。今回は、その変化の過程を5つのステップでご紹介します。

- 染めただけの状態(まだ平らな革の状態)

- 花びらだけに立体感をつけた状態(ふんわりと動きを出す)

- 中心部分をきゅっと絞る(花の芯を作る工程)

- 3を開いて整えると、菜の花の形が出来上がる

- さらにおしべをつけると、小さな菜の花が完成!

同じ素材、同じ形でも、ほんの少しの違いが表情を変える。それが革花の魅力でもあり、手作業だからこそ生まれる唯一無二の個性です。

革花に命を吹き込む|アクセサリーではなくアートととしての表現

素材本来の温かみを生かしながら、生きているような革の花を作りたい。

この思いは、革花を作り始めたときからずっと変わりません。

私は、ただ形を再現するのではなく、革という素材にもう一度「命」を宿らせるような表現を目指しています。革はもともと生きていたもの。それを、新しい「生命」として咲かせることができたら…。そんな想いで、一輪ずつ丁寧に生み出しています。

だからこそ、私の作る革花は、単なるアクセサリーではなく、アートなのだと感じています。

美しさだけではなく、儚さや移ろいゆく時間、存在の意味――花が持つすべての要素を革で表現することが、私の革花の在り方なのかもしれません。

この一輪に込めた想いが、あなたの心にそっと寄り添えたなら、それほど嬉しいことはありません。

唯一無二の革花|ひとつずつ異なる表情を持つ

この小さな花、一つひとつが私の作品そのもの。

インターネット上で作品を見ると、完成したデザインとして捉えられることが多いかもしれません。でも、実はこの小さな花の集合体こそが、私の作品の本質です。全体のバランスや色合いももちろん大切ですが、それ以前に、一つひとつの花自体に込めた想いを見てほしいと強く思います。

人の顔や性格がそれぞれ違うように、革花もまた、一つとして同じものは存在しません。元の形は同じでも、立体感のつけ方によって表情が変わる。それどころか、あえて個性が生まれるように調整しているほどです。

私が大切にしているのは、「唯一無二であること」。

それは、革花をアートとして創り続ける理由でもあります。

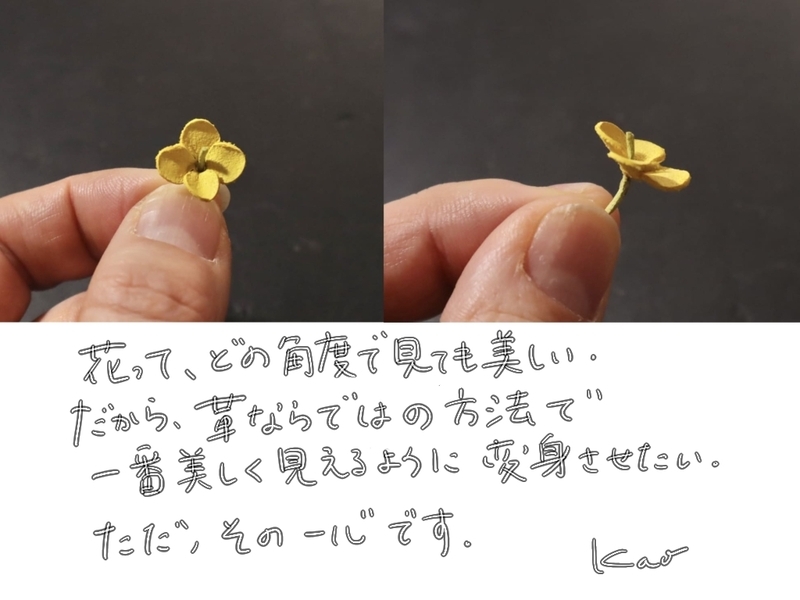

革花の魅力を引き出す|角度によって変わる美しさ

私は、花をさまざまな角度から眺めるのが好きです。まるで小さな子どもが電車のおもちゃを走らせながら、目線を低くしてじっくり観察するように、花のつくりや美しさを確かめたくなるのです。

どの角度が一番美しく見えるのか? 裏側はどうなっているのか? そんなことを考えながら、特に私は花の横顔に強く惹かれます。正面からだけでなく、横から眺めたり、少し角度を変えたりして「かわいいね~!」と愛でる時間が、私にとって至福のひととき。そして、つい熱中してしまい、気づけば制作時間が長引いていることもしばしば…(笑)

あなたは、どの角度から見る花が好きですか?

最後に

制作日記③は、画像を多めに使いながらお届けしました。革花制作の工程はとても奥が深く、すべてを一度にお伝えするのは難しいですが、今回はこれまでお見せできなかった部分にフォーカスできたのが嬉しいです。

特に、革染めについては、私にとっても一番大好きな工程であり、語り尽くせないほどの魅力があります。本当はもっとたくさんお話ししたかったのですが、かなり長くなってしまいそうなので(笑)、革染めについては改めて別の回でじっくりご紹介しようと思います。

たった一輪の菜の花を作るだけでも、これだけのこだわりや熱量が詰まっているのですから、私がどれほど革花作りに情熱を注いでいるのかが少しでも伝わっていたら嬉しいです。

次回の制作日記では、新作「菜の花」アクセサリーの完成後に、デザインのこだわりを深掘りしていきます。どのように形を作り、どんな視点でデザインを考えているのか、画像とともにお届けする予定です。

最後まで読んでいただき、本当にありがとうございました!

また次回の制作日記でお会いしましょう♪

📌2024年の菜の花はこちらです。

関連記事

🌼菜の花ができるまでシリーズ

革花が完成するまでの工程を、全4回に分けて記録しています。

デザイン・型紙制作・染色・成形・仕上げまで、革花作家の試行錯誤をぜひご覧ください。

📝 革花作りをもっと詳しく学びたい方へ!

💡 初心者向けの基本情報をまとめたページはこちら👇

🎥 動画で見たい方はこちら

YouTube「世界一くわしい革花の専門書」チャンネル

https://www.youtube.com/@kao_leatherflower

💬 ご感想・ご質問お待ちしております! 📩 コメントはこちら コメントを書く